साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो चुका था। सरहद के दोनों पार लोग इस बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे। हर तरफ अफरातफरी का माहौल था और दोनों तरफ से बंटवारे का दंश झेल रहे लोगों का आना जाना लगा हुआ था। धर्म के नाम पर लोग एक-दूसरे का क़त्ल कर रहे थे। हर तरफ ख़ून की नदियां बह रही थीं।

दो देशों के बीच खिंची एक लकीर ने अगर सबसे ज़्यादा किसी सूबे को ज़ख़्म दिया, तो वह था पंजाब। पंजाब दो हिस्सों में बंट चुका था- ईस्ट पंजाब जो भारत के हिस्से में आया और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में। आज़ादी से पहले तक पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी लेकिन बंटवारे ने भारत के हिस्से आए पंजाब से लाहौर को छीन लिया।

लाहौर पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से में क्यों गया इससे जुड़ा एक किस्सा है। साल 1971 की बात है। मशहूर लेखक कुलदीप नैयर की मुलाक़ात लंदन में सिरिल रेडक्लिफ़ से हुई- वही रेडक्लिफ़, जिनके ज़िम्मे भारत-पाकिस्तान की सीमा रेखा तय करने का काम था। रेडक्लिफ़ से जब कुलदीप नैयर ने पूछा, 'आपने लाहौर पाकिस्तान को क्यों दे दिया?' इस पर रेडक्लिफ़ ने जवाब दिया- 'पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। मैंने कोलकाता जैसे बड़े शहर को पहले ही भारत के लिए चुन लिया था इसलिए लाहौर पाकिस्तान को दे दिया।'

यह भी पढ़ें- कभी बाढ़, कभी अपराध, क्या है गुरुग्राम के बनने की पूरी कहानी?

खैर लौटते हैं अपनी कहानी पर भारत के हिस्से आए पंजाब से लाहौर छिन चुका था और अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत के हिस्से आए पंजाब की राजधानी अब कौन सा शहर बनेगा क्योंकि पंजाब के पास न तो कोई राजधानी थी और न ही कोई दफ्तर या ठिकाना। ऊपर से बंटवारे के बाद शरणार्थियों का आना लगातार जारी था। साल 1947 से 1951 के बीच क़रीब 75 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से पंजाब की तरफ़ पलायन कर गए। इनके पास न अपनी ज़मीन थी और न ही कोई ठिकाना। ऐसे माहौल में भारत सरकार और नेहरू के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं- पंजाब के किस शहर को उसकी राजधानी बनाया जाए?

पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कहां बसाया जाए?

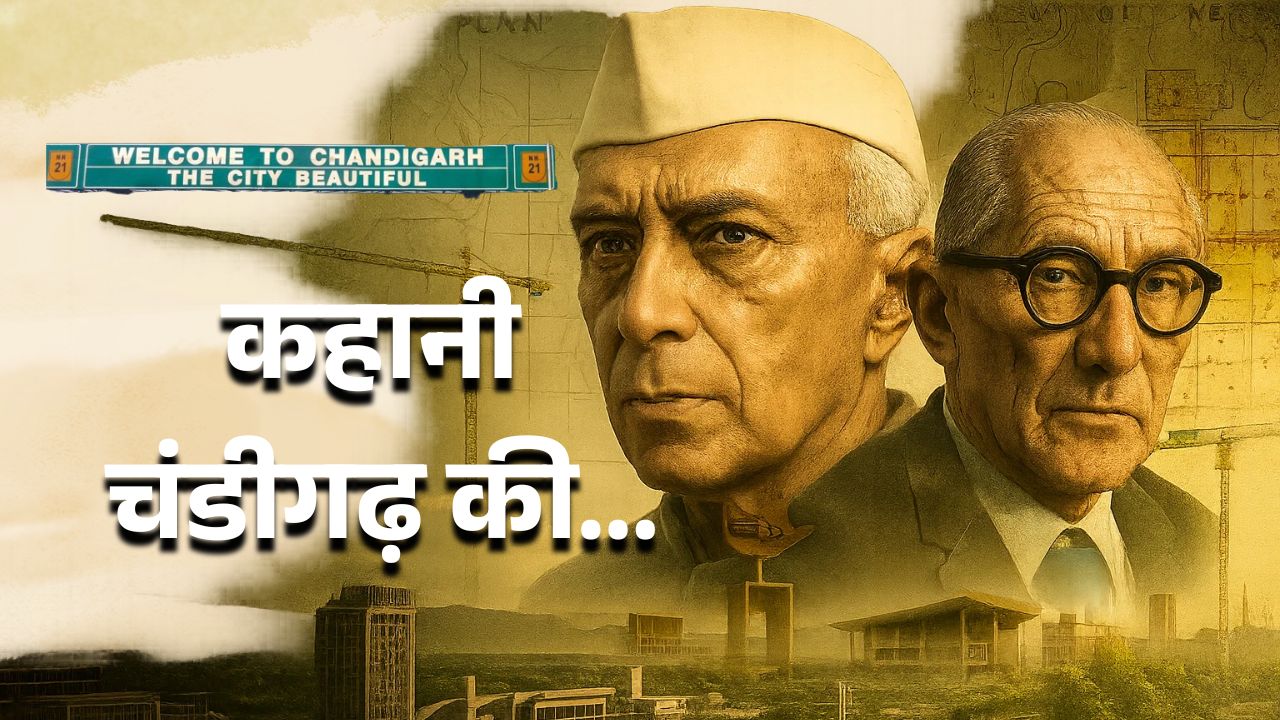

इन्हीं दो सवालों ने एक शहर को जन्म दिया, जिसे कहा जाता है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। पढ़िए कहानी चंडीगढ़ की। आखिर कैसे इस शहर का रोडमैप तैयार हुआ? इस शहर को प्लान करने वाले इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की क्या कहानी है? क्या आपको पता है अगर एक प्लेन क्रैश न हुआ होता चंडीगढ़ आज जैसा दिखता है उससे थोड़ा अलग होता। बात होगी इस शहर के आर्किटेक्चर से लेकर इसकी मास्टर प्लान तक की? क्या आपको पता है गरीबी के बावजूद कैसे इतने सुंदर शहर को सरकारी ज़मीनें बेचकर डेवलप किया गया? फिर एक दौर वह भी आया जब यह शहर दो राज्यों की आपसी टसल का केंद्र बन गया। जब एक शख्स चंडीगढ़ के लिए आमरण अनशन पर बैठा और अपनी जान दे दी। क्या है चंडीगढ़ की पॉलिटिकल हिस्ट्री जिसमें पहले पंजाब और हरियाणा इस पर हक जताते थे और अब हिमाचल ने भी चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया और आखिर क्यों नेहरू से लेकर इंदिरा और फिर राजीव तक इस मसले को नहीं सुलझा सके। कभी देश का सबसे सुंदर शहर चंडीगढ़ आज क्यों फेल होता नज़र आ रहा है? और कैसे यह शहर चंडीगढ़ से चालानगढ़ में तब्दील हो गया।

58 गांव उजड़े तब बना चंडीगढ़

चंडीगढ शहर बनने से पहले इस बात पर विचार हो रहा था कि क्यों न पंजाब के किसी पुराने शहर को ही रिन्यू कराकर इसे राज्य की राजधानी बना दिया जाए और यहीं पर पाकिस्तान से आए लोगों की भी व्यवस्था कर दी जाए लेकिन मौजूदा शहरों में राजधानी स्तर की सुविधाएं कम थीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था और शहर पहले से ही भीड़-भाड़ वाले थे। ऐसे में नए लोगों के रहने की जगह कहां बचती? वैसे कुछ पुराने शहरों पर चर्चाएं ज़रूर हुईं, जैसे शिमला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और अंबाला लेकिन हर शहर के अपने-अपने ड्रॉबैक थे।

यह भी पढ़ें- राष्ट्रपति की मौत और एक गलती, क्या है AC के आविष्कार की कहानी?

मसलन, शिमला ब्रिटिश शासन में गर्मियों के दिनों में पंजाब की राजधानी हुआ करता था लेकिन इसे स्थायी रूप से राजधानी बनाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहां कामकाज में रुकावट आ सकती थी। इसके अलावा इस शहर के पास उतनी जगह नहीं थी कि शरणार्थियों को भी बसाया जा सके। अमृतसर और जालंधर पाकिस्तानी सीमा के क़रीब थे। उस समय कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी खींचातानी चल रही थी। ऐसे में बॉर्डर के क़रीब राजधानी बनाना ख़तरे से खाली नहीं था। लिहाज़ा, इन्हें भी कंसीडर नहीं किया गया।

उधर, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि पंजाब में एक ऐसा शहर बसाया जाए जो अतीत से जुड़ा हो और आधुनिक भी हो एक ऐसा शहर जो आज़ाद भारत का प्रतीक बन सके। बस यहीं से पंजाब की के लिए राजधानी के तौर पर एक नया शहर बसाने की सोची गई लेकिन अब सवाल यह था कि पैसा कहां से आएगा? इसी चिंता को ज़ाहिर करते हुए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी ने पंडित नेहरू को एक ख़त लिखा। कहा कि इस वक़्त नए शहर और नई राजधानी बसाए जाने के काम को तब तक टाल देना चाहिए जब तक आर्थिक हालात ठीक न हो जाएं।

'Chandigarh: The Back Story' के लेखक विभोर मोहन बताते हैं कि विभाजन के बाद पंजाब सरकार के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वह पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्भर थी। केंद्र सरकार ने भी फ़ंड देने से हाथ खड़े कर दिए थे। फिर एक मॉडल बनाया गया कि पंजाब में जो प्लॉट्स और बिल्डिंग्स हैं, उन्हें सरकार बेचेगी और उससे जो रेवेन्यू जेनरेट होगी, उससे नए शहर के कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें- एक परमाणु युद्ध और 20 हजार साल पीछे हो जाएगी दुनिया, समझिए कैसे

आख़िरकार, मार्च 1948 में एक जगह चुनी गई। यह जगह शिवालिक पहाड़ियों के नीचे, अंबाला ज़िले में, दो मौसमी नदियों—सुखना चौ और पटियाली राव—के बीच स्थित थी। इस क्षेत्र में लगभग 58 गांव बसे हुए थे, जिनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिससे लगभग 21,000 लोगों का विस्थापन हुआ। इस इलाक़े में चंडी माता का एक प्राचीन मंदिर भी था, जिसके नाम पर शहर का नाम चंडीगढ़ रखा गया जिसका अर्थ होता है चंडी का किला।

एक शहर का सपना और इंजीनियर की तलाश!

चंडीगढ़ की जगह तय हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन लोग इस शहर के सपने को हक़ीक़त में ढालेंगे? तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू इस शहर को थोड़ा आधुनिक बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि नेहरू 'गार्डन सिटी' आंदोलन से प्रभावित थे। गार्डन सिटी आंदोलन बीसवीं सदी का एक शहरी नियोजन आंदोलन था। यह आइडिया सबसे पहली बार साल 1898 में एबेनेज़र हॉवर्ड ने दिया था। जिसके मुताबिक़ बड़े शहरों के बाहर छोटे-छोटे शहर बनाए जाएं। ये छोटे-छोटे शहर हरे-भरे इलाकों से घिरे हों ताकि यहां भीड़-भाड़ और प्रदूषण कम हो। इन शहरों में घर, फ़ैक्ट्रियां और खेती – सबकी बराबर जगह हो।

नेहरू के ज़ेहन में यही मॉडल था। अब सवाल यह था कि ऐसे शहर को डिज़ाइन कौन करेगा? भारत अभी-अभी आज़ाद हुआ था। उस तरह के स्किल्ड इंजीनियर भारत के पास नहीं थे। इसी दौर में भारत में एक अमेरिकी सिविल इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका नाम था अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर और नेहरू की मुलाक़ात पहले भी हो चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह अमेरिकन आर्मी कॉर्प्स ऑफ़ इंजीनियर्स में लेफ़्टिनेंट कर्नल थे और बंगाल में एयरफ़ील्ड बना रहे थे। उस दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति काफ़ी पसंद आने लगी। इसी दौरान नेहरू और मेयर की मुलाकात हुई और दोनों में करीबी बढ़ी। यही कारण था कि मेयर को जल्द ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास प्लानिंग की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। मेयर को भारतीय संस्कृति बेहद पसंद थी और वह अपनी प्लानिंग में कोशिश करते कि उसमें भारतीयता की महक हो।

जब यह बहस छिड़ी कि चंडीगढ़ सिटी की प्लानिंग कौन करेगा, तो उस वक़्त नेहरू ने अल्बर्ट मेयर का नाम सुझाया। आख़िरकार, दिसंबर 1949 में चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान बनाने की ज़िम्मेदारी अल्बर्ट मेयर को सौंपी गई।

एक मौत और मेयर चंडीगढ से बाहर

मेयर के मास्टर प्लान का सबसे अहम हिस्सा था 'सुपर ब्लॉक'। सुपर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यह था कि यह एक रिहायशी इलाका होगा, जिसकी शेप रेक्टेंगुलर होगी- 3000 फीट लंबा और 1500 फीट चौड़ा। यह शहर की भीड़-भाड़ से थोड़ी दूरी पर होगा। ब्लॉक्स के भीतर स्कूल, दुकानें, प्ले ग्राउंड और हेल्थ सेंटर जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। ऐसे कई सुपर ब्लॉक्स होंगे और इन सभी को मिलाकर एक अर्बन विलेज बनेगा।

मेयर ने अपनी प्लानिंग में ट्रैफिक को भी खास तवज्जो दी। सड़क पर चलने वाले अलग-अलग वाहनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीन-स्तरीय व्यवस्था बनाई—पैदल और साइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता और गाड़ियों के लिए अलग सड़क की व्यवस्था। उनके प्लान के मुताबिक़ गाड़ियों का रास्ता रिहायशी इलाकों के चारों ओर घूमते हुए होगा जबकि पैदल और साइकिल सवारों के लिए अंदर से रास्ते की प्लानिंग की गई।

शहर के लेआउट में उत्तर दिशा में शिमला की पहाड़ियों की ओर देखते हुए कैपिटल कॉम्प्लेक्स की जगह तय की गई। कैपिटल कॉम्प्लेक्स यानी सरकारी दफ़्तरों और प्रशासनिक इमारतों का बड़ा परिसर, जहां विधान सभा, सचिवालय और हाई कोर्ट की इमारतें होंगी। इंडस्ट्रियल एरिया को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखने की बात हुई। वहीं प्राकृतिक ख़ूबसूरती और शांति को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को उत्तरी किनारे पर रखने का फ़ैसला लिया गया। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मेयर ने अपनी प्लानिंग में शहर के चारों ओर हरे-भरे पेड़-पौधे लगाने का प्लान बनाया।

मेयर का सपना था कि चंडीगढ़ का डिज़ाइन ऐसा बने, जिसमें भारतीय पहचान भी दिखे और आधुनिकता भी हो। उन्होंने अपने प्लान में घरों में आंगन दिए, सड़क की तरफ़ छोटे-छोटे दरवाज़े, जालीनुमा खिड़कियां, खुली छतें और ऐसे स्पेस बनाए जहां रिश्तेदार या दोस्त एक-दूसरे से बैठकर बातें कर सकें। यह सब भारतीय जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

डिटेल डिज़ाइन के लिए उन्होंने एक आर्किटेक्ट को अपने साथ जोड़ा, जिनका नाम था मैथ्यू नोविकी, जो एक पोलिश आर्किटेक्ट थे। नोविकी ने कई बड़े बदलाव सुझाए, जिनमें सबसे मशहूर था उनका लीफ़ प्लानिंग का विचार—यानी शहर का नक्शा पेड़ के पत्ते जैसा हो। वह सादगी और कम ख़र्च पर ज़ोर देते थे। उनका मानना था कि सबसे बड़ी ख़ूबसूरती सादगी में है लेकिन क़िस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। अगस्त 1950 की बात है, नोविकी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। यह हादसा चंडीगढ़ प्रोजेक्ट के लिए बड़ा झटका था। मानो इस घटना के बाद चीज़ें तुरंत बदलने लगीं। पंजाब सरकार के पास विदेशी मुद्रा घटने लगी क्योंकि मेयर ने अमेरिकी डॉलर में पेमेंट लेने की बात कही थी। इसके अलावा, नोविकी की मौत के बाद मेयर भारत में रुकना नहीं चाहते थे। वह अपने प्लान को अमेरिका से ही डील करना चाहते थे, जबकि भारत और पंजाब सरकार चाहती थी कि मेयर साइट पर मौजूद रहें।

आख़िरकार, मेयर का इस प्रोजेक्ट से नाता ख़त्म हो गया। आगे काम की देखरेख के लिए भारतीय आर्किटेक्ट एम एन शर्मा को नियुक्त किया गया। एम एन शर्मा की अध्यक्षता में पंजाब सरकार ने एक नए फ़्रेंच आर्किटेक्ट ‘ले कॉर्बुज़िए’ (Le Corbusier) को हायर किया, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर को फ़ाइनली डिज़ाइन किया। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर नोविकी की प्लेन क्रैश में हत्या न हुई होती तो ली कार्बूज़िए कभी चंड़ीगढ़ की प्लानिंग के साथ न जुड़ते और चंडीगढ़ का डिज़ाइन कुछ अलग होता।

Le Corbusier का चंडीगढ़

अब इस बात पर काफ़ी बहस है कि क्या कोर्बुज़िए ने मेयर के प्लान को लागू किया या नहीं। कोर्बुज़िए के समर्थक कहते हैं कि कोर्बुज़िए ख़ुद में एक बेहतरीन आर्किटेक्ट थे, उन्हें Albert Mayer से सीखने की ज़रूरत नहीं थी। ख़ैर, चंडीगढ़ को लेकर कोर्बुज़िए का विज़न बिल्कुल अलग था। वह कहते थे, 'शहर बसाना समाज की सबसे बड़ी गतिविधि है। एक राजधानी देश की आत्मा होती है।' उनका सपना था कि चंडीगढ़ की इमारतें न अंग्रेज़ी हों, न फ़्रेंच, न ही अमेरिकन, बल्कि भारतीय पहचान वाली आधुनिक वास्तुकला का नमूना हों। कोर्बुज़िए का यह विज़न पंडित नेहरू को काफ़ी प्रभावित कर रहा था क्योंकि नेहरू भी चाहते थे कि भारत तकनीक और आधुनिक सोच अपनाए।

ली कोर्बुज़िए का मास्टर प्लान कुछ अहम सिद्धांतों और फ़िलॉसफ़ी पर आधारित था। इन सिद्धांतों में पहला था Geometric Forms and Order। यानी वह ग्रिड पैटर्न में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मनुष्य सीधी रेखा में चलता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी मंज़िल होती है। वह जानता है कि उसे कहां जाना है।' यानी शहर ऐसा होना चाहिए जो यह दिखाए कि इंसान ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेकर एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीक़े से शहर बसाया है। उदाहरण के लिए जंगलों में पेड़-पौधे बेतरतीब उगते हैं लेकिन शहरों में सड़कें सीधी और इमारतें तय पैटर्न में होती हैं। यह इंसान के प्रकृति पर नियंत्रण को दर्शाता है।

कोर्बुज़िए का दूसरा सिद्धांत था Sun, Space, and Greenery। यानी उनका मानना था कि शहरों में औद्योगीकरण के कारण ये तीन चीज़ें कम हो गई हैं। सूरज की रोशनी ऊंची इमारतों के कारण लोगों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती, जगह की कमी होती है और पेड़-पौधे भी कटते चले जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को वापस लाना कोर्बुज़िए के सिद्धांतों का हिस्सा था।

उनका तीसरा सिद्धांत था Functional Zoning. यानी हर काम के लिए अलग-अलग ज़ोन हों – रहने के लिए अलग, उद्योगों के लिए अलग और अन्य कामों के लिए अलग-अलग ज़ोन।

अब बात करते हैं ली कोर्बुज़िए के प्लान के मुख्य हिस्सों की। सबसे पहले ट्रैफ़िक सिस्टम की। उन्होंने इसके लिए 7 V Rule नाम का सिद्धांत बनाया। कोर्बुज़िए ने शहर की सड़कों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने का प्लान बनाया। V1 से लेकर V7 तक। V1 वे बड़ी सड़कें थीं जो अन्य शहरों से चंडीगढ़ को जोड़ती थीं। इसी तरह V2, V3, V4, V5, V6 और V7 अलग-अलग उद्देश्य के लिए डिज़ाइन की गईं। इनमें V7 पैदल यात्रियों के लिए थी। बाद में इस नियम में V8 को जोड़ा गया। V8 वे सड़कें थीं जो साइकिल यात्रियों के लिए बनाई जानी थीं। इस सिस्टम का मक़सद था कि तेज़ गाड़ियां, धीमी गाड़ियां और पैदल यात्री अलग-अलग रास्तों से जाएं ताकि ट्रैफ़िक जाम न लगे।

इसके बाद आता है सेक्टर सिस्टम। कार्बुज़िए ने शहर को चौकोर सेक्टरों में बांटा। हर सेक्टर को एक छोटे मोहल्ले की तरह डिज़ाइन किया गया, जहां कुछ मिनटों की दूरी पर स्कूल, दुकानें, अस्पताल सब कुछ उपलब्ध हों। ज़्यादातर घरों को 2-3 मंज़िल तक ही रखा गया, क्योंकि उस समय भारत में ज़्यादातर लोग ज़मीन पर रहने के आदी थे। घर के भीतर बड़ा सा आंगन होता था, तो इन बातों का भी ख़्याल रखा गया ताकि भारतीय जीवन शैली बनी रहे। सेक्टर का एरिया 800 मीटर X 1200 मीटर का रखा गया जिसमें 3000 से लेकर 20000 लोगों के मुताबिक जगह बनाई गई थी।

शहर को दो फेज़ में बसाने का प्लान था रहला फेज़ 1 जिसमें 30 सेक्टर ऐसे बसाए गए जिनमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो। यानी इन 30 सेक्टर्स को 1,50,000 लोगों के रहने के लिहाज़ से प्लान किया गया। फेज़ 2 में कुल 17 सेक्टर और जोड़े गए जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले थे इन्हें 3,50,000 लोगों के रहने के लिहाज़ से प्लान किया गया था। यानी कुल मिलाकर यह शहर 5 लाख लोगों को ध्यान में रखकर बसाया गया था।

कैसे बने सेक्टर?

क्या आपको पता है चंडीगढ़ का पहला सेक्टर कौन सा बनकर तैयार हुआ था? सेक्टर 22, यहां आपका यह जानना भी ज़रूरी है कि ली कार्बूज़िए को पूरे चंडीगढ़ को डिज़ाइन करने का श्रेय जाता है लेकिन पहले फेज़ में सेक्टर 22 को डिज़ाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेन ड्रू और उनके पति मैक्सवेल फ्राय ने। Le Corbusier ने जब चंडीगढ़ शहर का नक्शा (Master Plan) बनाया, तो उन्होंने पूरे शहर को एक इंसान के शरीर की तरह सोचा। मतलब, जैसे हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों के अलग-अलग काम होते हैं, वैसे ही उन्होंने शहर के अलग-अलग हिस्सों को भी अलग कामों के लिए तय किया।

जैसे: सेक्टर 1 में बना कैपिटल कॉम्पलेक्स इस शहर का सिर है। जहां सरकार के मुख्य दफ्तर हैं, जैसे कि विधानसभा, सचिवालय वगैरह बने हैं। यह शहर का नेतृत्व करने वाली जगह है। सिटी सेंटर यानी सेक्टर 17 इस शहर का दिल है। जहां लोग खरीदारी करने, घूमने-फिरने और मिलने-जुलने आते हैं। जैसे दिल पूरे शरीर को चलाता है, वैसे ही यह हिस्सा शहर को ज़िंदगी देता है। इस शहर के फेफड़े हैं लीज़र वैली, खुले मैदान और सेक्टरों में स्थित हरे भरे पार्क जो शहर को ताज़गी, हवा और सुकून देते हैं। जैसे फेफड़े शरीर को ऑक्सीजन देते हैं।

स्कूल, कॉलेज, म्यूज़ियम, थिएटर वगैरह जो लोगों को ज्ञान और सोचने की ताक़त देते हैं उन्हें इस शहर का दिमाग कहा गया और इनके लिए भी जगह अलॉट की गई। शहर की 7 V रूल के तहत बना सड़कों का नेटवर्क सर्कुलेटरी नेटवर्क यानी रक्त संचार प्रणाली की तरह काम करता है और इस शहर में लगे उद्दोग या कहें इंटस्ट्रियल एरियाज़ शरीर के विसरा की तरह काम करते हैं।

साफ साफ कहें तो Le Corbusier ने चंडीगढ़ को एक ज़िंदा इंसान की तरह डिज़ाइन किया था — जिसमें हर हिस्सा एक खास काम करता है और मिलकर पूरा शहर सही तरीके से चलता है। शुरुआत में कोर्बुज़िए बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि चंडीगढ़ में कोई बड़ा उद्योग बने लेकिन फिर भी शहर के दक्षिण-पूर्वी कोने में 580 एकड़ की ज़मीन पर हल्के-फुल्के उद्योगों के लिए जगह दी गई। इस इलाक़े को ग्रीनबेल्ट के बीच रखा गया ताकि शहर की ख़ूबसूरती बनी रहे और प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सके।

सेक्टर 14 में पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए जगह तय की गई थी। इसे एक आत्मनिर्भर समुदाय की तरह डिज़ाइन किया गया था यानी यहां पढ़ाई, रहने और दूसरी ज़रूरतों की सब चीज़ें एक ही जगह हों। इसकी शुरुआती योजना जे.के. चौधरी ने बनाई थी और ली कोर्बुज़िए सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हुए। शहर के चारों तरफ़ ग्रीनबेल्ट बनाई गई थी। शुरू में यह 5 मील चौड़ी थी, बाद में 10 मील तक बढ़ा दी गई। इसका मक़सद था कि शहर बेतरतीब तरीक़े से न फैले और इसकी ख़ूबसूरती और पहचान बनी रहे। इसके लिए 1952 में Periphery Control Act लागू किया गया।

चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि कार्बुज़िए 13 नंबर को अशुभ मानते थे इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ में 13 नंबर का सेक्टर बनाया ही नहीं। खैर इस तरह यह शहर बनकर तैयार हुआ और 19 सितंबर 1953 को पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दी गई। हालांकि, चंडीगढ़ का औपचारिक उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हाथों 7 अक्टूबर 1953 को हुआ।

चंडीगढ़ किसके लिए बना, किसका हुआ?

चंडीगढ़ को बसाने के पीछे का प्लान तो था पंजाब के लिए एक राजधानी का निर्माण करना और पाकिस्तान से आए विस्थापितों को सर पर छत मुहैया कराना। अल्बर्ट मेयर के प्लान में इसी का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक विस्थापितों में से जिनके पास पैसा है उन्हें प्लॉट दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी घर बनाया जाएगा। यहाँ तक कि इस नए शहर के लिए पुनर्वास बजट के पैसे का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा गया था लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। शहर बनने के बाद अपने आर्किटेक्चर के चलते काफी महंगा हो गया था। चंडीगढ़ में प्लॉट्स की कीमत में सब कुछ शामिल था – स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम, क्लब, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम – सबकी लागत। यह खर्च हर किसी को देना पड़ता था, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो। उस समय मजदूर तबके की कमाई सिर्फ 150 से 300 रुपये महीने थी। ऐसे में उनके लिए घर लेना नामुमकिन था।

1960 आते-आते सरकार को अपने हाउसिंग प्रोग्राम बंद करने पड़े क्योंकि ये सरकार के लिए भी बहुत भारी पड़ रहे थे। नतीजा यह हुआ कि गरीब तबके के लिए घर पाना और मुश्किल हो गया। रवि कालिया अपनी किताब 'Chandigarh in Search of an identity' में लिखते हैं कि साल 1957 के एक सर्वे में पता चला कि 70% लोग पैसे की कमी की वजह से अपना घर नहीं बना पा रहे थे। 13% ने कहा कि उन्हें निर्माण सामग्री नहीं मिल रही और जो घर बन भी गए, उनमें से सिर्फ 37% घरों में मालिक खुद रहते थे। मतलब, प्लान और हकीकत में ज़मीन-आसमान का फर्क था।

चंडीगढ़ की आर्थिक नींव कमजोर थी। ऊपर से महंगे औपचारिक सेक्टर और छोटे-मोटे कामों पर रोक की वजह से शहर के अंदर और आसपास झुग्गी-बस्तियां बनने लगीं। 1971 तक शहर की करीब 15% आबादी इन बस्तियों में रह रही थी। सरकार ने "transit colonies" बनाने की कोशिश की, ताकि झुग्गी वालों को वहां बसाया जाए लेकिन यह प्लान भी फेल हो गया क्योंकि समस्या सिर्फ घर की नहीं थी – साथ में रोज़गार, आय, ज़मीन सुरक्षा, हेल्थ और एजुकेशन की भी थी।

आखिरकार, सबके लिए खासकर विस्थापितों के लिए एक मॉडर्न और बराबरी वाला शहर बनाने का सपना, टूटने लगा लेकिन इस दौरान सिर्फ सिर्फ विस्थापितों का सपना ही तितर-बितर नहीं हो रहा था। जिस उद्देश्य के लिए चंडीगढ़ बनाया गया था, वह भी अधर में लटक रहा था क्योंकि जिस पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बना था वह भी अब तीन हिस्सों में बंटने वाला था तो पंजाब के सामने फिर से एक सवाल आकर खड़ा हो गया कि उसकी राजधानी का क्या होगा?

दो राज्यों की लड़ाई में पिसता एक शहर!

भारत की आज़ादी के बाद कई राज्यों से भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की मांग ज़ोर-शोर से चल रही थी। पंजाब में भी ऐसी ही मांगें उठ रही थीं। पंजाबी बोलने वाले सिख अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बढ़ती मांग को देखते हुए अप्रैल 1966 में केंद्र सरकार ने जस्टिस जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया, जिसमें दो अन्य सदस्य एस.एस. दत्त और एम.एम. फिलिप शामिल थे। आयोग की ज़िम्मेदारी थी कि पंजाब को दो हिस्सों में बांटा जाए– पंजाबी भाषी इलाक़ों के लिए पंजाब और हिंदी बहुल इलाक़ों के लिए हरियाणा।

इन सबके बीच एक शहर पर सबकी नज़र टिकी थी कि वह किसके हिस्से में जाएगा। वह शहर था चंडीगढ़। शाह आयोग के दो सदस्य जस्टिस जे.सी. शाह और एम.एम. फिलिप चंडीगढ़ को हरियाणा को दिए जाने के पक्ष में थे। हालांकि, साथ ही यह भी कहा गया था कि पंजाब जब तक अपनी नई राजधानी नहीं चुन लेता, तब तक चंडीगढ़ उसकी स्थायी राजधानी बना रहेगा लेकिन शाह आयोग के तीसरे सदस्य एस. दत्त का मानना था कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे देना चाहिए क्योंकि चंडीगढ़ की हिंदी भाषी आबादी प्रवासी है।

आयोग के इस मतभेद की वजह से केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कहा यह भी जाता है कि शाह आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, खरड़ तहसील को हरियाणा को दिया जाना था, जो उस वक़्त पंजाब की सबसे बड़ी तहसील हुआ करती थी। चंडीगढ़, पंचकुला और खरड़ इसी तहसील में आते थे। अगर खरड़ तहसील हरियाणा को दे दी जाती तो चंडीगढ़ पर हरियाणा का स्वतः अधिकार हो जाता।

कुछ हल न निकलने के बाद 1 नवंबर 1966 को केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब का विभाजन कर दिया और चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया। चंडीगढ़ के संसाधनों को 60:40 के अनुपात में बांटकर दोनों राज्यों को दे दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करते हुए इसे केंद्र सरकार ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया। हालांकि, दोनों राज्यों की ओर से चंडीगढ़ को अपने राज्य का हिस्सा बनाने की मांग बनी रही। अभी पंजाब और हरियाणा नया सूबा बना ही था कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता संत फतेह सिंह चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यहां तक कि उन्होंने आत्मदाह की धमकी तक दे दी। केंद्र सरकार की तरफ़ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि मामले का समाधान निकाला जाएगा, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म की लेकिन केंद्र सरकार की तरफ़ से इस मामले पर कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया।

फिर आया साल 1969। इस साल दरशन सिंह फिरमान नाम के 83 साल के एक सिख कार्यकर्ता ने अमृतसर में आमरण अनशन की घोषणा कर दी। मांग वही कि चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल किया जाए। यह अनशन पूरे 74 दिनों तक चलता रहा। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ़ से उनकी मांग पर कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया। पूरे 74 दिनों के अनशन के बाद दरशन सिंह फिरमान की मौत हो गई। उनकी मौत से पंजाब के लोगों के भीतर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी और बढ़ गई। जिसके बाद पंजाब के हालात तेज़ी से बदलने लगे।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जनवरी 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक फ़ैसला लिया, जिसे इंदिरा अवॉर्ड के नाम से जाना गया। इसके तहत चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का निर्णय लिया गया लेकिन बदले में पंजाब के हिंदी भाषी इलाक़े जैसे फाज़िल्का और अबोहर को हरियाणा को दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की बात भी कही गई। कहा गया कि यह पूरा प्रोसेस अगले पाँच सालों के भीतर पूरा किया जाएगा। तब तक हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ रहेगी लेकिन पंजाब में राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

फिर आया 80 का दशक। साल था 1985। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गंधी की हत्या हो चुकी थी और उनक बाद गद्दी पर बैठे राजीव गांधी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ। इसे राजीव-लोंगोवाल समझौता (Rajiv-Longowal Accord) के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रावधान रखा गया। साथ ही हरियाणा को पंजाब से 70 हज़ार एकड़ ज़मीन मिलनी थी। सुखना झील पूरी तरह पंजाब को दी जानी थी। हालांकि, इस समझौते के कुछ ही हफ़्तों बाद लोंगोवाल की हत्या हो गई और पंजाब में उग्रवाद और हिंसा बढ़ने लगी। यही कारण था कि इस समझौते को कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सका।

बाद के सालों में माथेयू आयोग, वेंकट रमैया आयोग और देसाई आयोग जैसे कई आयोग बनाए गए लेकिन चंडीगढ़ का विवाद न सुलझ सका। आज भी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और दोनों राज्यों की साझा राजधानी भी। जैसे हरियाणा पंजाब में SYL का मुद्दा आज तक नहीं सुलझ सका वैसे ही चंडीगढ़ का मुद्दा भी ऐसा है जो दशकों से इसी तरह अनसुलझा है।

चंडीगढ़ प्रकरण एक बार फिर साल 2011 में तब चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ को लेकर एक अहम फ़ैसला सुनाया। इस विवाद में 27 सितंबर 2011 को स्टेट ऑफ़ हिमाचल प्रदेश बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा-नंगल और बीस प्रोजेक्ट्स से उत्पन्न कुल बिजली का 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलने का अधिकार है क्योंकि 1966 के पुनर्गठन के समय इन प्रोजेक्ट्स का कुछ क्षेत्र हिमाचल में स्थानांतरित हुआ था। हालांकि, कुछ राजनीतिक दलों ने इस फ़ैसले की व्याख्या करते हुए चंडीगढ़ की संपत्ति या ज़मीन पर भी हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से का दावा किया लेकिन अदालत का फ़ैसला मुख्य रूप से बिजली हिस्सेदारी पर केंद्रित था और क्षेत्रीय दावहं पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। इस फ़ैसले ने विवाद में हिमाचल प्रदेश को एक नया पक्षकार बना दिया और बाद में हिमाचल ने चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी की मांग उठाई।

हाल के वर्षों में विवाद फिर से गर्माया है। मार्च 2022 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में एक बैठक में घोषणा की कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों पर अब केंद्रीय सेवा नियम लागू होंगे, जो पहले पंजाब सेवा नियमों के अधीन थे। इस फ़ैसले से कर्मचारियों को लाभ हुआ, जैसे सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को एक से दो वर्ष तक बढ़ाना। केंद्र सरकार ने इसे कर्मचारी कल्याण का क़दम बताया लेकिन पंजाब में इस पर तीखा विरोध हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के विपरीत करार दिया और कहा कि यह पंजाब के चंडीगढ़ पर दावे को कमज़ोर करने की साज़िश है। कांग्रेस, अकाली दल और अन्य दलों ने भी इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला बताया, जबकि बीजेपी ने तर्क दिया कि इससे किसी राज्य पर असर नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, 2024 में हरियाणा ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा भवन के लिए ज़मीन की माँग की, जिसका पंजाब ने विरोध किया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि चंडीगढ़ विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है और अब भी अनसुलझा है।

सिटी ब्यूटीफुल से सिटी ऑफ़ प्रॉब्लम्स

चंडीगढ़ को 5 लाख लोगों के रहने के लिहाज़ से डिज़ाइन किया गया था लेकिन फिलहाल इस शहर की आबादी 12 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं अगर चंडीगढ़ रजिस्टर्ड गाड़ियों की बात की जाए तो इनकी संख्या 14 लाख है यानी चंडीगढ़ में गाड़ियों की संख्या लोगों से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ में जाम और पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ज़ीरकपुर, खरड़, पंचकूला और मोहाली से आने वाले वाहनों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। रही बात ड्रेनेज की तो शहर का ड्रेनेज सिस्टम भी लगातार नाकाम साबित हो रहा है। बारिश पड़ते ही इस शहर की सड़कें स्वीमिंग पूल बन जाती हैं जिसके पीछे की वजह है ड्रनेज सिस्टम का प्रॉपर रखरखाव न होना और यह सिस्टम काफी पुराना भी हो चुका है। यहां आपका यह जानना भी ज़रूरी है कि चंडीगढ़ का ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश के लिहाज़ से डिज़ाइन नहीं किया गया था। वहीं, सड़कों की बात की जाए तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों की हालत भी काफी खराब होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो सालों से कोई ठोस मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से V3 सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स और एक्सेस रोड जर्जर हालत में पहुँच चुकी हैं। सेक्टर 19, 20, 23, 27, 30, 36, 42, 53, 54, इंडस्ट्रियल एरिया और कई गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

रही बात वेस्ट मैनेजमेंट की तो चंडीगढ़ हर दिन करीब 500 टन कचरा पैदा करता है लेकिन इसे ठीक से जमा और प्रोसेस नहीं किया जाता। ज़्यादातर कचरा पुराने डंपिंग ग्राउंड पर ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिससे ज़मीन और पानी दोनों खराब हो रहे हैं। गर्मियों में इस कचरे में आग लग जाती है, जैसे 2022 में दडूमाजरा साइट पर हुआ था, जिससे हवा भी प्रदूषित होती है। भले ही चंडीगढ़ डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने में देश में दूसरे नंबर पर आता है लेकिन कचरे का निस्तारण करना यहां भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है लेकिन ऐसे में उम्मीद की किरण जगाते हैं इंद्रजीत सिंह सिद्धू जैसे लोग। सिद्धू रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी उम्र 88 साल है और अपने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए वह ठेला लेकर सेक्टर 49 के आस पास के हिस्सों में सफाई करने के लिए निकल पड़ते हैं और उनके वीडियोज़ खूब वायरल होते हैं।

क्राइम इन सिटी ब्यूटीफुल

चंडीगढ़ जितना खूबसूरत शहर है उतना ही क्राइम के लिए भी जाना जाता है। फिर चाहे वह यहां की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते हुए अपराध हों या फिर चंडीगढ़ से पढ़कर निकलने गैंग्सटर्स जैसे गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, लखी पटियाल वगैरह। चंडीगढ़ या उसके आस पास के लगते इलाके में लोग अक्सर गैंगवार के शिकार होते रहे हैं फिर चाहे वह गुरलाल बराड़ की हत्या हो या फिर विक्की मिद्दूखेड़ा की जिनकी हत्याओं के तार लॉरेंस गैंग और बंबीहा गैंग के साथ जोड़े गए और फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से भी जुड़े। रही बात इस शहर के क्राइम रेट की तो NCRB के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक इस शहर में 3,658 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे जो 2021 से 22% ज्यादा थे। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि चंडीगढ़ में हर 1 लाख लोगों के पीछे 286.6 अपराध दर्ज किए गए थे। हालांकि, 2013 में हालात ज्यादा खराब थे जब चंडीगढ़ की क्राइम दर प्रति एक लाख व्यक्ति 254 थी जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा थी।

इसके अलावा काफी मशहूर केस भी चंडीगढ़ के नाम रहे जैसे 2020 में सेक्टर 17 में SBI बैंक के सामने एक लड़की के पैर कटे मिले और साथ ही एक भ्रूण भी मिला जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया लेकिन आज तक पता नहीं चला कि कातिल कौन था। इसके अलावा ड्रग तस्कर बाला का किस्सा भी काफी मशहूर है जिसने चंडीगढ़ में ड्रग्स का तगड़ा कारोबरा खड़ कर दिया था। यह बात है 2000 के मध्य के दशक की जब उसने शहर में नशे का कारोबार बढ़ा दिया लेकिन आखिरकार वह भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई।

चंडीगढ़ नहीं 'चालानगढ़'

चंडीगढ़, जिसे 'सिटी ब्यूटीफुल' कहा जाता था, अब 'चालानगढ़' के नाम से मशहूर हो गया है क्योंकि यहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान कटने की दर बहुत अधिक है। 2024 में चंडीगढ़ में 9.85 लाख चालान जारी हुए, जिनसे 23.03 करोड़ रुपये की वसूली हुई जबकि दिल्ली में 2024 में 30 लाख चालान थे लेकिन चंडीगढ़ की आबादी (12 लाख) दिल्ली (2 करोड़) से बहुत कम है इसलिए प्रति व्यक्ति चालान की दर चंडीगढ़ में ज्यादा है। चंडीगढ़ का ट्रैफिक सिस्टम ले कॉर्बुज़िए के 7 V रूल पर आधारित है, जिसमें चौड़ी सड़कें, राउंडअबाउट और अलग-अलग लेन हैं लेकिन 5 लाख लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया यह शहर अब 12 लाख से ज्यादा गाड़ियों के बोझ तले दब रहा है।

2,085 AI-आधारित CCTV कैमरों और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की मदद से 2024 में 8.41 लाख चालान ऑटोमेटेड सिस्टम से कटे, जिनमें रेड लाइट जंप (4.97 लाख) और ओवरस्पीडिंग (1.46 लाख) प्रमुख थे। जुलाई-अगस्त 2025 में 1.02 लाख चालान (96 प्रति घंटा) जारी हुए। दिल्ली में भी AI कैमरे हैं लेकिन चंडीगढ़ की सख्ती और छोटा आकार इसे 'चालानगढ़' बनाता है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस वालों की मनमानी और घूस लेते हुए भी कई वीडियोज़ वायरल हुए जिसके बाद कहा गया कि चंडीगढ़ में बाहर के राज्यों के गाड़ीवालों को परेशान किया जाता है। इन बढ़ती कंप्लेंट्स के बाद 2025 में चंडीगढ़ के नए डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने सख्त आदेश जारी किए थे कि अब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर किसी भी वाहन को रोककर चालान नहीं करेगी।

चंडीगढ़ के कुछ अनसुने फैक्ट्स

अब जाते-जाते चंडीगढ़ के उन फैक्टस पर भी नज़र मार लेते हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। विभोर मोहन बताते हैं कि कोई वक्त था जब चंडीगढ़ में सैलरी ही लोगों का एड्रेस हुआ करती थी। अगर कोई किसी से मिलने जाता था तो उसे उस शख्स की सिर्फ सैलरी और डेज़िगनेशन बताने की जरूरत होती थी तो वह रिक्शा वाला उसे एग्ज़ेक्ट एड्रेस पर ले जाता था। ऐसे ही अगर कोई किसी का एड्रेस बताता था तो लोगों को उसके घर के टाइप से उसकी सैलरी का पता चल जाता था। चंडीगढ़ को प्लान करते वक्त 13 अलग-अलग तरह के सरकारी घर बनाए गए थे। टाइप 1 से लेकर टाइप 13 तक- जिनमें से टाइप 1 सबसे बड़ा सरकारी घर और टाइप 13 सबसे छोटा है। उस वक्त सरकारी कर्मचारी अपनी इनकम का 10% हिस्सा रेंट के तौर पर देते थे जिससे उस जगह के रेंट से उनकी इनकम का पता चल जाता था।

क्या आपको पता है चंडीगढ़ का पहला घर कौन सा था?

सेक्टर 5 में स्थित Pierre Jeanneret का घर… जो चंडीगढ़ के पहले चीफ आर्किटेक्ट थे और ली कार्बुज़िए के चचेरे भाई भी थे। सेक्टर 5 के उनके इस घर को अब Pierre Jeanneret Museum में तब्दील कर दिया गया है। वह लगभग 11 साल चंडीगढ़ में ही रहे थे।

एक किस्सा 1965 का भी सुनते जाइए जब चंडीगढ़ जंग का मैदान बन गया था। चंडीगढ़ की सड़कों के नीचे वॉर ट्रेंचिज़ बना दी गई थीं और आर्मी तैनात कर दी गई थी। यह दौर था भारत पाकिस्तान की जंग का लेकिन जंग के बाद ये ट्रेचिज़ खुली ही रह गईं जिसके चलते 1 साल बाद साल 1966 में कैपिटल प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ने लिखित आदेश जारी कर इन ट्रेचिज़ को भरने के लिए कहा क्योंकि ये मच्छरों की पनाहगाह बन चुकी थी और हर सरकारी बिल्डिंग पर एक कागज़ चिपका दिया जाता जैसे ही वहां ट्रेचिज़ हट जाती सफाई हो जाती तो पेपर को हटा लिया जाता।

खैर ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो ये शहर अपने आप में समेटे हुए हैं। फिर चाहे वह उत्तर भारत के सबसे बड़े अस्पताल PGI का बनना हो या नेक चंद के रॉक गार्डन का। चाहे वह PEC की बात हो या पंजाब यूनिवर्सिटी की। यह शहर अब लाहौर की तरह ही एक विरासत बन गया है लेकिन अभी भी इसपर एक सवालिया निशान लगा है कि क्या चंडीगढ़ पंजाब का है या हरियाणा का? सवाल अभी बाकी है।